Unser aktueller Newsletter EnergieRadar informiert Sie wieder über aktuelle Themen im Energiebereich – über Erfolgsgeschichten in Sachen Energieeffizienz ebenso wie über brisante Belange der Energiesicherheit oder den Diskussionsstand bei energiepolitischen Fragen.

Die Ausgebe steht Ihnen wieder sowohl im auch für mobile Geräte bedienfreundlichen Format zur Verfügung als auch als druckkompatibles PDF. Für einen noch besseren Überblick zu den vorgestellten Themen sorgen wie immer die Links zu vertiefenden Quellen.

Sollten Sie noch kein Newsletter-Abo haben, so melden Sie sich einfach an unter office@energieinstitut.net!

EnergieRadar - Ausgabe 02/2026

Das aktuelle Energiebild:

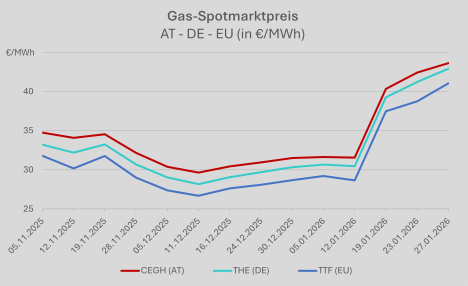

> Anstieg der Gas-Spotmarktpreise im Jänner

Grafik: EIW. Quelle: Energieallianz Austria

Die globalen Gaspreise stiegen im Jänner 2026 in Asien und Europa, da kältere Wetterprognosen und erhöhte geopolitische Risiken die kurzfristige Nachfrage unterstützten. Die US-Preise blieben trotz zunehmender Volatilität vergleichsweise niedrig.

Der nordostasiatische Spot-LNG-Benchmark JKM (Lieferung im März) stieg Mitte Januar auf 10 USD/MMBtu, da kältere Temperaturprognosen das kurzfristige Kaufinteresse steigerten.

Die europäischen Gaspreise stabilisierten sich vorerst, wobei TTF (Lieferung im Februar) über 12 USD/MMBtu stieg, da kälteres Wetter die Heiznachfrage erhöhte und sich die Speicherentnahmen beschleunigten. Der Markt wurde zusätzlich durch geopolitische Unsicherheit gestützt, insbesondere im Nahen Osten, was trotz insgesamt komfortabler LNG-Lieferbedingungen eine Risikoprämie bedingte. Die Gasspeicher in der EU gingen weiter nach unten und verstärkten die Sensibilität gegenüber kurzfristigen Wetterveränderungen.

Die US-Preise am Henry Hub blieben zurückhaltend und handelten um 3–4 USD/MMBtu, da ausreichend inländisches Angebot und hohe Lagermengen die Gewinne begrenzten. Kältere Wettervorhersagen unterstützen den Preisanstieg, der Markt blieb aber durch starke Produktion stabil.

...........................................................................................................................

Industriestrategie im „Reality Check“: Hohe Energiekosten belasten Unternehmen

Mit der Industriestrategie verfolgt die österreichische Bundesregierung das Ziel, der anhaltenden industriellen Wirtschaftsflaute entgegenzuwirken und das Vertrauen der Unternehmen in den Standort Österreich wieder zu stärken. Die Industrie reagierte auf das angekündigte Maßnahmenpaket überwiegend positiv, äußerte jedoch auch Skepsis hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung und Wirksamkeit. Vor allem werden rasche, unbürokratische und zukunftsorientierte Maßnahmen erwartet.

Die Industriestrategie soll für Betriebe in Österreich eine positive Trendwende ermöglichen. Eine Umfrage des EIW zeigt: Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen im produzierenden Sektor wünscht sich Verbesserungen in den Bereichen Energiekosten und Transformationsmanagement. Im Rahmen der Abfrage bewerteten rund drei Viertel der Teilnehmenden die Energiekostensituation im Vergleich zu europäischen Mitbewerbern als problematisch oder sehr problematisch. Im Vergleich zu Drittstaaten stimmten sogar 90 Prozent dieser kritischen Bewertung zu.

Zudem zeigt sich im Vergleich zu früheren Umfragen, dass der Anteil der Energiekosten an den Produktionskosten bei den Befragten deutlich gestiegen ist. Zurückhaltung bei Investitionen ist vielfach die Folge, teilweise auch Drosselung der Produktion in Österreich. Was die Rahmenbedingungen der Transformation betrifft, werden vor allem Bürokratie und eine fehlende gut abgestimmte Gesamtstrategie als Kritikpunkte genannt.

Problematisch ist auch die Tatsache, dass 13 Prozent der Befragten angeben, die für die Transformation notwendigen Technologien seien für sie noch nicht verfügbar. Abhilfe schaffen könnte den Unternehmen zufolge die Dämpfung von Energiekosten (z.B. im Bereich der Netzkosten oder des EAG-Beitrags) oder die Einführung eines Industriestrompreises – eine solche ist ja jedenfalls in der Industriestrategie enthalten. Auch effizienterer Ausbau Erneuerbarer Energie und beschleunigte Genehmigungsverfahren für Transformationsprojekte stehen ganz oben auf der Wunschliste.

> Mehr zur Industriestrategie im „Reality Check“

.......................................................................................................................

Mitarbeiter-Motivation: Entscheidend für Energieeffizienz

In der Hotellerie gehört das Kommunizieren der eigenen Nachhaltigkeits-Aktivitäten zu einem wichtigen Instrument der Kundenbindung. Nicht von ungefähr setzt die Branche auch auf Mitarbeiter-Motivation bei der Energieeffizienz, wie eine Evaluierung im Rahmen des EU-Projekts EE4HORECA ergab.

Das EU-Projekt EE4HORECA hat zum Ziel, Energieeffizienzmaßnahmen in Hotel- und Gastronomie-betrieben zu steigern – allem voran auch in kleineren KMU, die bei Nachhaltigkeitsmaßnahmen gegenüber größeren Unternehmen oftmals im Wettbewerbsnachteil liegen. Relevant ist dieses Projekt mit 12 Partnern in 7 Ländern (einschließlich Österreich, vertreten durch das EIW) alleine schon deshalb, weil der Beherbergungs- und Gastronomiesektor einen Anteil von acht Prozent am weltweiten Energieverbrauch hat.

An der jüngsten Evaluierung im Rahmen des Projekts haben sich 84 der partizipierenden Beherbergungsbetriebe beteiligt – vornehmlich aus Frankreich, Spanien und Lettland. Bei der Frage nach umgesetzten Energieeffizienz-Maßnahmen liegt Mitarbeiter-Motivation mit (19 %) ganz vorne, gefolgt von Maßnahmen bei der Beleuchtung (17 %), Investitionen in Energiemanagement-Systeme (15 %), Lüftung (8 %) und Heizung (7 %). Bei Investitionen in Erneuerbare Energien liegt Photovoltaik mit 11 % vorne.

Bei den in den nächsten drei Jahren geplanten Maßnahmen sind Beleuchtung (45 %) und Initiativen zum Energiemanagement (42 %) weit vorne zu finden, gefolgt von Investitionen in erneuerbare Energien (36 %), Gebäudeautomation (30 %) sowie in Gebäudedämmung (27 %). Weniger häufig sind die Bereiche Kühlung und Transport (beide 19 %), Lüftung (17 %) und Heizung (14 %) erwähnt worden.

Spitzenreiter ist auch bei den geplanten Maßnahmen die Mitarbeiter-Motivation: 50 % der teilnehmenden Betriebe haben vor, in diesem Bereich Aktivitäten zu setzen, und das nicht von ungefähr: Der „Faktor Mensch“ nimmt neben allen technischen Maßnahmen einen zentralen Stellenwert ein. Das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann entscheidend dazu beitragen, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Zusätzlich zählt in der Tourismusbranche das Kommunizieren der eigenen Nachhaltigkeits-Aktivitäten zu einem wesentlichen Instrument der Kundenbindung – daher hat das EIW auch Motivation zum Schwerpunktthema eines Workshops für die EE4HORECA-Projektpartner gemacht: > How to communicate Energy Efficiency? (Engl.)

.......................................................................................................................

PV-Kongress 2026: Neue Optionen für PV und Speicher

Für die Photovoltaik- und Speicherbranche bedeutet das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) auch neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle. Die konkreten Optionen für österreichische Unternehmen stehen im Mittelpunkt des PV-Kongresses 2026, zu dem der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) am 25. März nach Wien einlädt.

Durch das im Dezember beschlossene ElWG ergeben sich für PV- und Stromspeicherprojekte neue Vermarktungsmöglichkeiten, zusätzliche Modelle der gemeinschaftlichen Nutzung und mehr Transparenz bei Netzanschlüssen – mit direkten Auswirkungen auf Planung, Betrieb und wirtschaftliche Modelle. Außerdem erleichtern einheitlichere Abrechnungs- und Messkonzepte den kombinierten Einsatz von Photovoltaik und Stromspeichern. Der PV-Kongress durchleuchtet, was diese Entwicklungen für die Praxis bedeuten. In diesem Zusammenhang gibt auch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus Einblicke in die künftige Ausrichtung beim PV- und Stromspeicherausbau.

Ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses liegt auf dem Umgang mit Desinformation: Die Journalistin Ingrid Brodnig zeigt, wie man nachweislich falschen Behauptungen fachlich begegnen kann. Darüber hinaus bietet die ganztägige Veranstaltung auch Beiträge zum systemdienlichen Betrieb von Batterien, zu den neuen Aufgaben der Regulierungsbehörde E-Control sowie zu anstehenden energiepolitischen Vorhaben auf Bundesebene. Abgerundet wird das Programm durch den Start des Innovationsawards für bauwerkintegrierte Photovoltaik 2026.

Der PV-Kongress 2026 findet am 25. März im Austria Center Vienna statt. Er richtet sich an Unternehmen der PV- und Speicherbranche sowie an Politik, Netzbetreiber und weitere Stakeholder. Anmeldung bis zum 11. März 2026 möglich.

In diesem Zusammenhang sei auf die von PV Austria und EIW gemeinsam entwickelte > Photovoltaik-Flächenbörse verwiesen, die einen niederschwelligen Zugang zu Partnern mit verschiedenen Geschäftsmodellen bietet, mit denen sich eine PV-Anlage realisieren lässt.

> Weitere Informationen & Anmeldung

.......................................................................................................................

GREENHEAT Training, 19. - 21. Mai 2026

Von Dienstag, dem 19. bis Donnerstag, dem 21. Mai 2026 findet im Wien wieder ein dreitägiges, praxisorientiertes Training für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in der Produktion statt.

Das Training ermöglicht Teilnehmenden mit einschlägigen technischen Vorkenntnissen, ein konkretes Projekt für ihren Betrieb praktisch durchzuarbeiten. Nicht selten lässt sich der Energiebedarf so um 10 bis 25 Prozent verringern – und das mit Maßnahmen, die kaum Investitionen erfordern. Das dabei zum Einsatz kommende GREENFOODS Tool eignet sich für alle Branchen mit Wärmebedarf unter 400°C – so etwa die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Automotive, Chemie und Kunststoff, Textilien, Maschinenbau, Metallverarbeitung und -behandlung.

Teilnahmebeitrag: € 1.450,--. Rabatt bei mehreren Anmeldungen.

Die Zahl der Plätze ist auf 20 limitiert – melden Sie sich daher bitte zeitnah an!

Online-Vorbereitungs-Workshop:

Als Auftakt zum dreitägigen Training findet am Donnerstag, den 24. März, von 14:00-16:00 Uhr ein Online-Vorbereitungs-Workshop statt – mit einem Überblick zum Trainings-Programm sowie Informationen zu Förderungen und zu Energie-Audit-Methoden.

Die Teilnahme zum Vorbereitungs-Workshop ist kostenlos.

Gerne können Sie sich dazu anmelden unter > m.jandrokovic@energieinstitut.net

> Mehr Infos & Anmeldung zum GREENHEAT Training

.....................................................................................................................

Energie erklärt: Strom-Netzentgelte

Zu den Netzkosten gehören alle Entgelte, die dazu verwendet werden, das Energienetz zu betreuen, zu erhalten und auszubauen: Volatile Energieerzeugungsanlagen wie Wind- und Sonnenkraftwerke mit ihrem stark schwankendem Energieertrag einerseits, die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und Verkehr – Stichwort: Schnelladestationen – erfordern einen raschen Ausbau der Stromtransport-Kapazitäten im Sinne der Versorgungssicherheit.

Bei der Stromrechnung ist zwischen dem Strompreis für den Stromlieferanten, den Netzentgelten für den Netzbetreiber sowie Steuern und Abgaben zu unterscheiden. Während der Strompreis im Wettbewerb entsteht, sind die Netzentgelte, Abgaben und Steuern staatlich reglementiert.

Die Höhe der Netzentgelte ist abhängig von Leistung, Stromverbrauch und auch davon, auf welcher Netzebene die Nutzer angeschlossen sind. Das Stromnetz in Österreich ist in sieben Spannungsebenen unterteilt – von der Höchstspannung für den überregionalen und internationalen Stromtransport (Netzebene 1 – 380 und 220 Kilovolt (kV)) bis zur Niederspannung mit 400 V (Netzebene 7), an der Haushaltskunden oder Kleinbetriebe sind angeschlossen sind. Größere, energieintensive Betriebe beziehen ihren Strom über die Netzebene 5 (10 bis 36 kV), und große Industriebetriebe sind auf Netzebene 3 angeschlossen. Den Umspannungsebenen sind gerade Zahlen (Ebenen 2, 4 und 6) zugeordnet.

Wesentliche Komponente der Netzkosten ist das Netznutzungsentgelt, dessen Höhe sich aus zwei Preiskomponenten ergibt – dem Arbeitspreis und dem Leistungspreis:

Die Arbeitspreis-Komponente wird bemessen nach der Anzahl der verbrauchten Kilowattstunden (€/kWh). Vom Energieregulator E-Control gibt es festgelegte Preise, die sich unterscheiden nach Netzebene, Region und teilweise auch zwischen niedrigeren Sommer- und höheren Wintertarifen.

Die Leistungspreis-Komponente wird berechnet aus dem arithmetischen Mittel der monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung (€/kW). Das heißt, die monatlichen Leistungsspitzen eines Jahres werden addiert und durch zwölf geteilt. Bei Haushalts- und kleinen Gewerbekunden wird für gewöhnlich eine jährliche Pauschale verrechnet, dafür jedoch ein höherer Arbeitspreis in Rechnung gestellt. Da für die Kosten des Netzes ist jedoch nicht der gesamte Jahresverbrauch entscheidend ist, sondern wie groß der „Durchfluss“ speziell zu Spitzenzeiten ist, musste diese Kostenpauschale angepasst werden. Dadurch sind die Netzentgelte für Haushalte in Österreich um durchschnittlich 23 Prozent gestiegen. Die Messung und Verrechnung der beanspruchten Leistung bei sämtlichen Kundinnen und Kunden ist ein administrativer Mehraufwand, der aber Kostentransparenz mit sich bringen würde.

> Artikel im EnergieRadar 11/25: Strom-Netzkosten der Industrie im Vergleich